SM DRUMS はフリー(無料)で公開されているヴィンテージドラムのサンプリング音声ファイルです。

幾重にも録り分けた生ドラムで構成されていますのでなかなかのボリウムです。

今回やってみた結果のテスト演奏動画はこちらです。↓

このページでご紹介する SM Drums と、フリーVSTiの OB-Xd のみというたった二つの音源でのシバリプレイとなっております。エフェクトもREAPER内蔵のみです。

※ ここで使用したフリーのシンセサイザーの OB-Xd については下記リンクにてご紹介。 ↓

大元がWAVファイルなのでどの手段でも鳴らし易いのですが、今回もUSBメモリに入れてポータブル可能な環境で使いたいのでDAWの REAPER 内蔵の ReaSamplOmatic5000 (以降 RS5K と略。)での再生を選択しました。

REAPER以外のDAWで使いたい時は、これまた無料で使えるSFZ、sforzando、TX16Wx でも鳴らせるし、さらにはKONTAKTにも対応なされています。WAVデータ自体は共通で使い回しできてスペースの節約も可能なのでお好みの方式で試されるのも一興かと。

言い換えると、今回の SM Drums のように良い楽器(音源)のWAVファイルさえあればどのようにでも加工できるわけです。まことに有難いことです。

大変な手間がかかる打撃量・音量別の録音をして提供してくださる方々には感謝の念を禁じえませぬ。感謝感謝。

ダウンロード

DAWのREAPER本体はこちらからダウンロード。

RS5K 用のファイルは、SM DRUMS 公式サイトではなく REAPERのフォーラム経由で必要なファイルを揃えたほうがわかりやすいです。

(… と、2017年に書いた時点ではそうだったのですが、本家サイトの方は2018年にサイトデザインの変更とともに配布内容の変更がありました。本家の最新版のREAPER用はラウンドロビン数などは少ないものの使いやすくなっているので試してみるのもいいと思います。)

※ REAPER の RS5K 以外で使いたいときは他のプレイヤーソフト用のセットをダウンロードしてください。

REAPERのフォーラムにある該当記事 🔗https://forum.cockos.com/showthread.php?t=150868 を開きます。

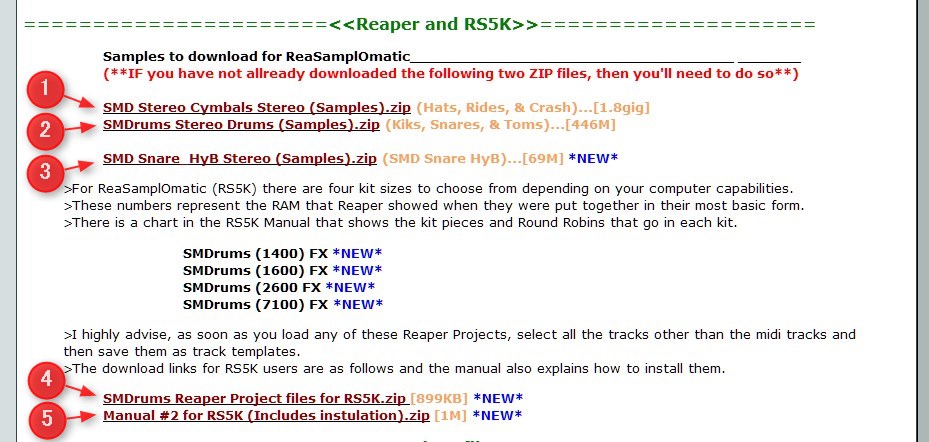

次に、記事中の <<Reaper and RS5K>> という見出しを探します。下図参照

全部ダウンロードすると、ローカルPCのディスク上に下記の五つが揃います。

- SMD Cymbals Stereo (Samples).zip (内容:ハイハット等の金物のWAVファイル)

- SMDrum Stereo (Samples).zip (内容:キック・スネア・タムのWAVファイル)

- SMD_Snr_Str_HyB (Samples).zip (内容:追加のスネアのWAVファイル)

- SMDrums Reaper Proj files.zip (内容:上三つを RS5K に読み込ませる設定ファイル)

- SMDrums RS5K Manual #2.zip (内容:RS5K用 SMDrums の英文マニュアル。)

※TX16Wxやsfz等他の提供方式でも同じドラムのWAV音声ファイルを使用するので、設定ファイルさえあればWAVは使いまわせます。

ここまでくれば後はダウンロードした中にある英文マニュアルの RS5K Manual #2.pdf を見ればできるはずなのですが、そういう御仁はここを見ていないはずなので説明を続けます。

セットアップ

解凍して自分のWAVファイル置き場へコピー

サンプラーで使う .wav .sfz .sf2 等の拡張子のファイルは SoundFont とか WAV とか見てわかるフォルダ名を決めて適当にまとめることになると思います。

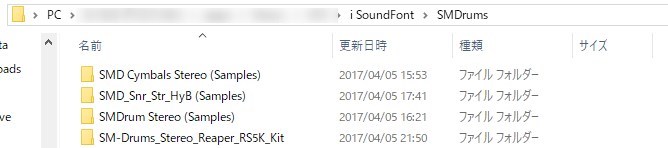

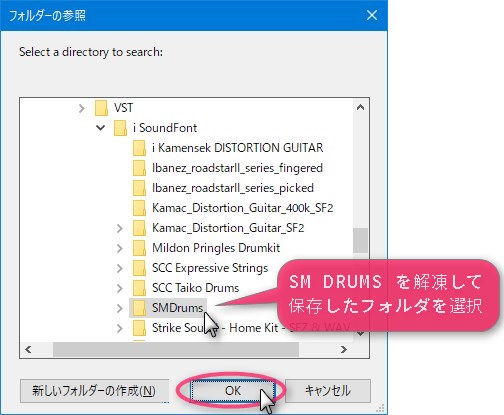

親フォルダを新規で作って、ダウンロードしたファイルをすべて解凍します。(下図の例では SMDrums という名)

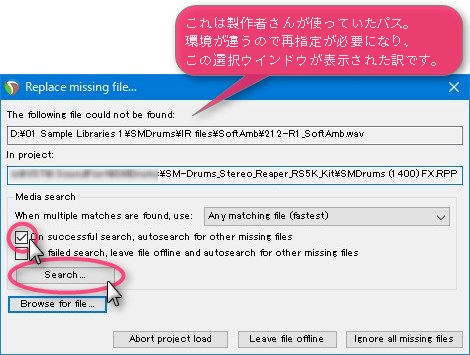

解凍したデータが親フォルダの下にありさえすれば名前や場所がばらけたり違ったりしても、初回起動時に一度このフォルダを指定すれば必要なWAVファイルをREAPERが自動検索で読み込んでくれました。

解凍後のファイルの大きさは総計で3.5GB弱になります。音質が良い分大きくなるのは我慢です。主にシンバルの余韻の長さで容量食ってますね。

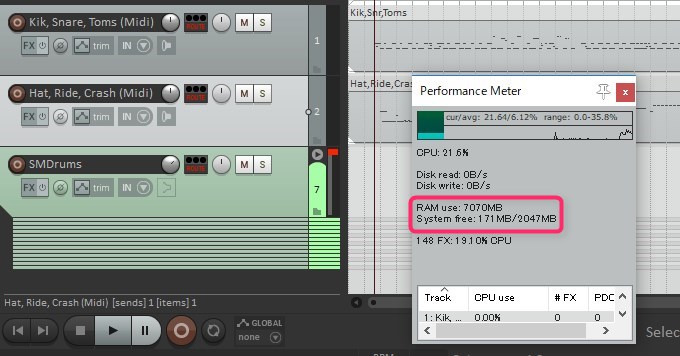

PCのメモリが8GB以下、例えば4GBの場合は使用するファイルを減らしたプロジェクトファイルの SMDrums (1400) FX.RPP などを使用したほうがいいと思われます。

REAPERのRS5Kに読み込ませる

フォルダ名「 SM-Drums_Stereo_Reaper_RS5K_Kit 」の中に、ドラムのサンプリングデータをRS5Kに設定済みのプロジェクトファイル集やテンプレート集が収められています。

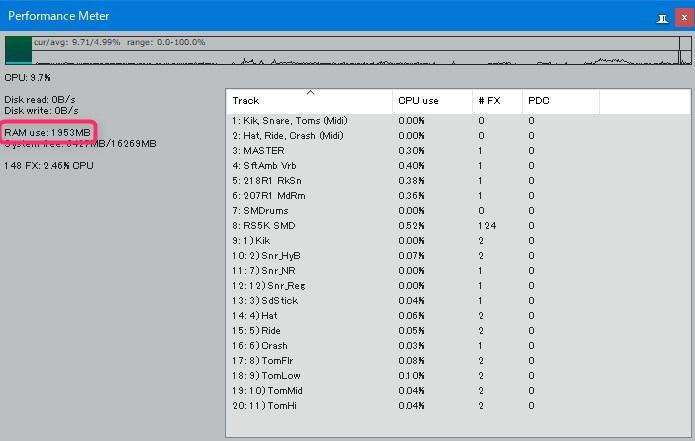

テスト例なのでメモリが少ないPCでも読み込める SMDrums (1400) FX.RPP を読み込んでみます。ファイル名のカッコ内の数字が消費するメモリの量なので、おおよそ推測が付くと思います。

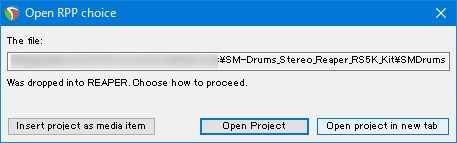

メニュー → ファイル → プロジェクトを開く からでもいいしREAPERの画面へドラッグ&ドロップでも開けます。

下図のように、どう処理するか選択肢のウインドウが開きます。

好きな利用タイプでいいのですが、今回は「 Open Project 」でも押してみます。

フォルダーを選ぶウインドウ(下図)が出るので

あとは自動で発見して読み込んでくれます。(大ざっぱに親フォルダさえ合っていれば子孫フォルダ内部を検索してくれます。)

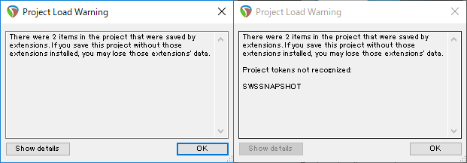

補足:読み込み完了後に「Project Load Warning 」というタイトルのポップアップ(下図参照)が出る場合、お使いのREAPER本体に『 SWS EXTENTION 』という無料(寄付歓迎ウェア)の便利ツール集が入っていないのが原因ですので、この機会に入れておくとよいと思います。

無事に読み込みが完了するとデモトラックも読み込まれているので、再生ボタンを押すだけでドラムが鳴るはずです。

メモリ不足でフル読み込みにチャレンジするとどうなるか

上図はメモリが2GBしかないPCに配布のテンプレの中では最も軽量な SMDrums (1400) FX.RPP 版を読み込んだ場合です。デモ演奏は正常に聞けました。メモリ2GBでDTMをやるのが無茶ですが一応テスト。

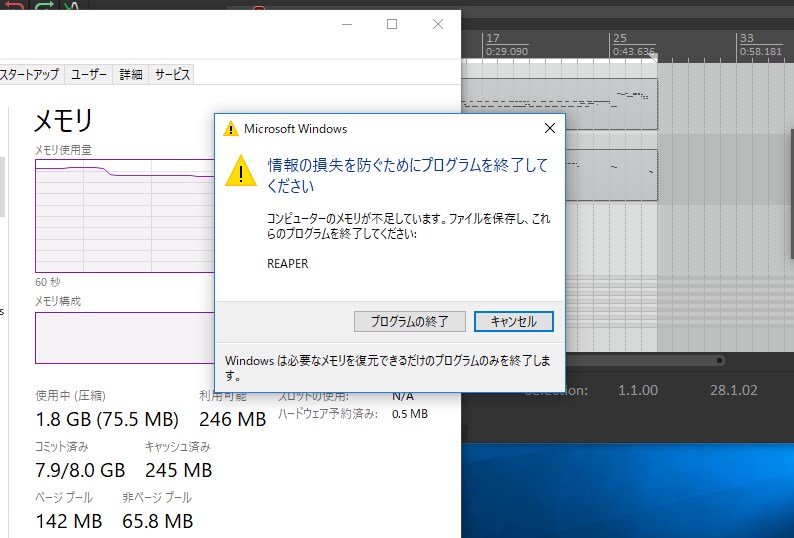

無理を承知でメモリ2GBの仮想PCに7GB必要な SMDrums (7100) FX.RPP 版を読み込むとメモリ不足の警告が・・・

警告のキャンセルを押してREAPERの再生ボタンを押すと・・・超スローでギクシャクと音割れしながらも鳴りましたが、実用には程遠いです。

動作は困難でも読み込むだけはできたので、一度WAVに書き出すか、大きいのを読み込んでから編集して妥協できるところまでファイル数を削るという技も使えそうですね。(簡単な削り方のコツは後述)

メモリ2GBしかないタブレットなどでどうしてもDTMをやりたい場合はメモリバカ食いのサンプラーを切り捨てて、シンセサイザーや物理モデル音源でまとめるのが常道でしょうね。

動作が確認できましたら、プロジェクトをセーブしなおしてトラックも書き出しておくとよいでしょう。次回からパス指定の手間が不要になります。

セットアップ:応用編

いつも使っている楽器配列で鳴らせるようにマッピングを変更します。

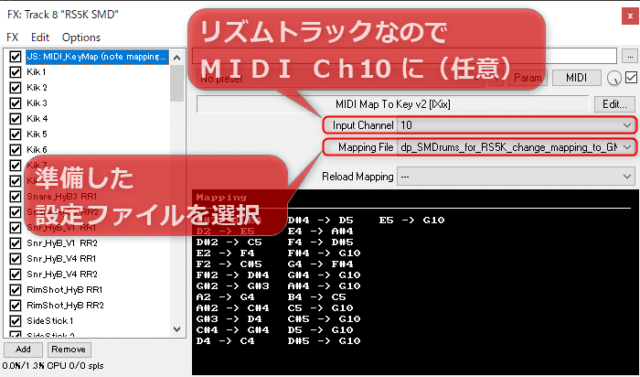

そのままでも使えないことはないのですが、一般的に配布されているMIDIデータで音楽を鳴らしたときに楽器の種類が異なってしまうので、GMで定められたリズムセクションの配列を参考にしたノートナンバーに割り当てを変更します。

とりあえず適当に鳴らしてもGM配列のMIDI演奏データと違和感が少ないように並べた、

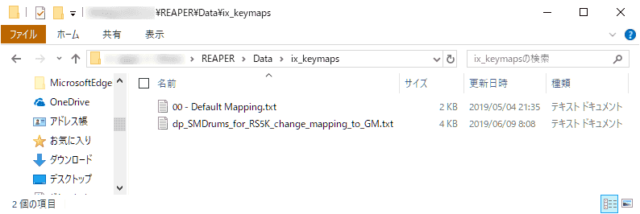

💾 dp_SMDrums_for_RS5K_change_mapping_to_GM.txt を自分で作りました。(← メモ帳で開いて誰でも編集できるので御自由に改変してください。)

上記のリンク先をマウス右クリックからご自分のPCへ保存して、ポータブルの場合は reaper.exe のあるフォルダの下 ドライブ名:\reaper.exeのあるフォルダ\Data\ix_keymaps へ入れておきます。

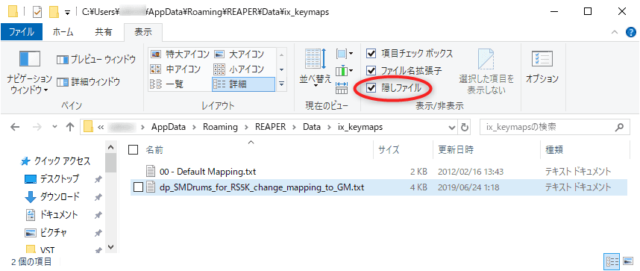

ポータブルではなくインストールした場合は C:\Users\(ログインユーザ名)\AppData\Roaming\REAPER\Data\ix_keymaps へ置きます。(エクスプローラーの 表示 タブで 隠しファイル にチェックを入れておかないと AppData 以降が見えないのでご注意をば。)

次に、基礎編でダウンロードして解凍した「 SM-Drums_Stereo_Reaper_RS5K_Kit 」フォルダの中にある『 SMDrums (7100) FX.RPP 』というプロジェクトファイルをREAPERで読み込みます。(手順は基本編の「 REAPERのRS5Kに読み込ませる 」と同じです。)

※ ここで最も大きいセットを読み込む理由は、次の章で説明する小技を使うことで音色選択の自由度を得られて便利だからです。 PCのメモリが4GBしかない場合などは無理せず『SMDrums (1400) FX.RPP』とかにしておきましょう。基本的にやることは同じです。

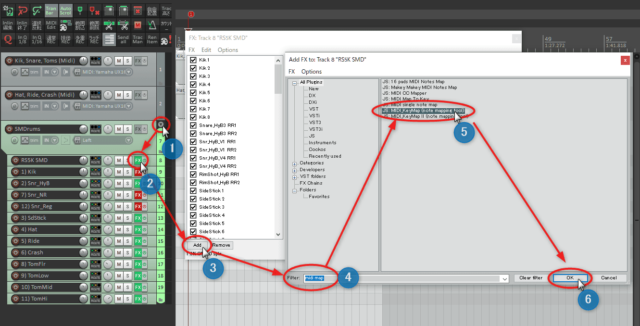

- 『 SMDrums (7100) FX.RPP 』の読み込が完了したら、折りたたまれたトラックを展開します。

- 「RS5K SMD」という名のトラックの「 FX 」ボタンをクリックします。

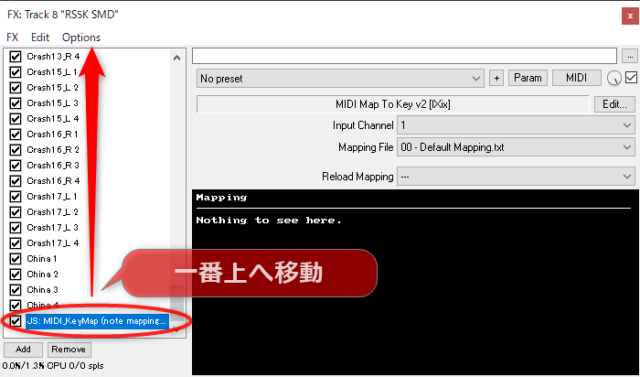

- 左下のADDボタンを押してFX追加ウインドウを出します。

- 左下のADDボタンを押して最下段の検索ウインドウに「midi map」と入力。

- 「JS: MIDI_KeyMap (note mapping tool)」というプラグインを選択します。

- OKボタンで決定して読み込み。

※ 環境によっては「 JS: MIDI Map To Key v2 [ix/MIDI_KeyMap] 」というプラグインを使用します。

※ どれも見つからない場合は『 SWS EXTENTION 』という無料の便利ツール集が入っていないのでインストールしてください。

「 Mapping File 」のリストからこのファイル(dp_SMDrums_for_RS5K_change_mapping_to_GM.txt)を選択。で完了。

備考:別の方法としては、RS5K 側の設定を地道に書き換えてもノートナンバーを変更できますが、ファイルの選択だけで変更できるここで紹介したツールを使う方法がおすすめです。

使わないサンプルをOFFにしてメモリ節約

音声ファイルを一覧には残すけど実際には読み込ませない状態にしておく管理方法です。

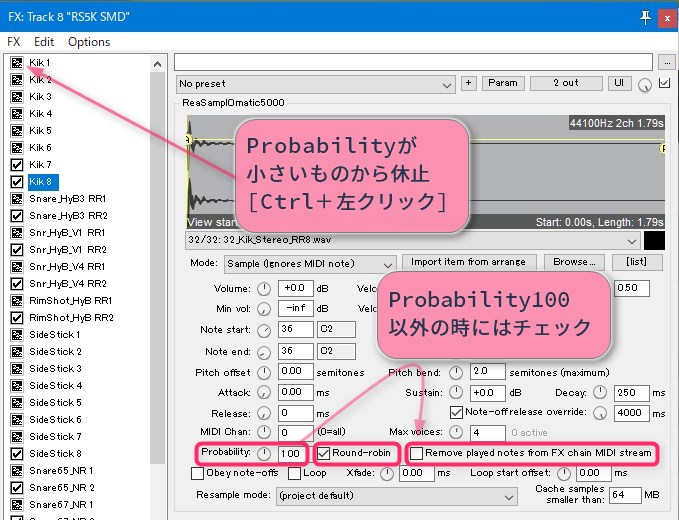

総当たりで音声ファイルを入れ替え鳴らし分ける(ラウンドロビン)のバリエーションをたくさん読み込むほど高性能PCが必要になるので、妥協できるところまで減らします。

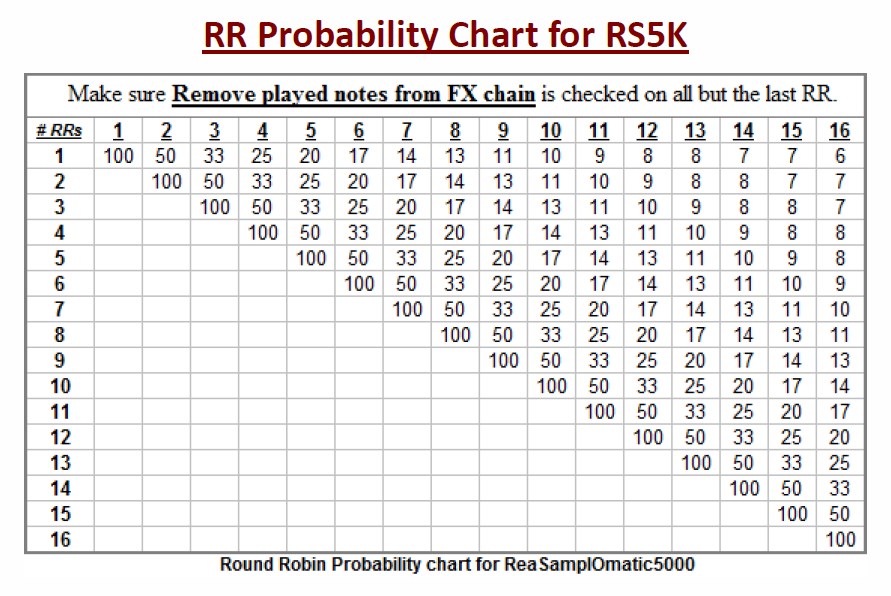

コツは Probability の設定数値が小さい順から止めるということです。そうしないとうまく振り分けされません。

それと、8分音符以下で連打される音は「同じ音で機械っぽい」とバレるので二つは残した方がいいです。

古典的な回避策として、VELOCITY(MIDIでのノートの音量)を故意に交互に変えて別のサンプリングファイルが鳴るように手動で調整する方法も覚えておくといいかもしれません。

※ 公式のPDFマニュアルだと完全削除してから Probability の数値を書き換えているのですが、それだと手間が増えるので、あえて残して休止する方法でやってみました。あとで復活もしやすいですし。

この方法でプロジェクトファイル SMDrums (7100) FX.RPP を各楽器1つのみ残した場合、消費メモリが 7.1GB から 1.8GB まで減らせました。1つだけだと最早ラウンドロビンとは呼べませんけれども。

減らし方のパターン

Round-Robin というのはコンピューター関連でよく使われている単語で「総当たり」のこと。

人間が厳密に同じ音を連続で出せるわけがないので、音楽ではリアルっぽくするために打つたびに別のサンプルを鳴らしてくれているわけですが、下図のように分けるための指定ルールがあるわけです。

音声ファイルと同じ場所でダウンロードした SM Drums のマニュアル『 RS5K Manual #2.pdf 』の8ページ、「Remove Unnecessary Kit Pieces」の通りにやればできますが、もう少し簡単にやっつけましょう…

表を見ると Probability 100 側が固定なのに気が付きます。『数値が少ないのから停止させれば数字をいちいち書き換えなくて済むよね?』と、ひらめいたのでソレでいきます。

ラウンドロビンの対象数を増やすように戻したいときには、再び Ctrl + 左クリックして設定を有効にすればいいだけなので復活が簡単です。(100の次は50、その次は33を有効にするという具合で。)

おまけ:自分用の設定ファイル

テキストファイルなのでメモ帳で開けます。

自分でさえ後からだと忘れそうなので、中に設定方法のコメントを追記してあります。

💾 「MIDI Map To Key v2」用。dp_GMとSMDrumsのドラムマップ資料付きのデフォルトひな型(保存用)

💾 REAPERでSMDrumsのフルセットを読み込み、KeyMapをGMに変更する「MIDI Map To Key v2」用設定ファイル

↓ 内容です ↓

# MIDI note name map

- 95 (Ride 2)

- 93 (Symbal 2)

- 91 (China)

- 88 gs_Applause 2

- 87 gs_ Open Surdo

- 86 gs_Mute Surdo

- 85 gs_Castanets

- 84 gs_Bell Tree

- 83 gs_Jingle Bell

- 82 gs_Shaker

- 81 Open Triangle

- 80 Mute Triangle

- 79 Open Cuica

- 78 Mute Cuica

- 77 Low Wood Block

- 76 Hi Wood Block

- 75 Claves

- 74 Long Guiro

- 73 Short Guiro

- 72 Long Whistle

- 71 Short Whistle

- 70 Maracas

- 69 Cabasa

- 68 Low Agogo

- 67 High Agogo

- 66 Low Timbale

- 65 High Timbale

- 64 Low Conga

- 63 Open Hi Conga

- 62 Mute Hi Conga

- 61 Low Bongo

- 60 Hi Bongo

- 59 ( Ride 17 )

- 58 Vibraslap

- 57 Crash 17

- 56 Cowbell

- 55 Crash 13

- 54 Tambourine

- 53 Ride Bel 20

- 52 China

- 51 Ride 20

- 50 Tom Hi

- 49 Crash 16

- 48 Tom Hi

- 47 Tom Mid

- 46 Hat Open

- 45 Tom Low

- 44 Pedal Hi-Hat (Foot)

- 43 Tom Floor

- 42 Hat Clsd

- 41 Snr_HyB_V4

- 40 Snr_HyB_V1

- 39 RmSht-HyB

- 38 SnrHyB3

- 37 Side Stick

- 36 Kick

- 35 Acoustic Bass Drum

- 34 Hat-Foot-Open

- 33 Crash 15

- 32 Hat Loose

- 31 –

- 30 Hat-Close-Open

- 29 Ride Bell 17

- 28 Snr65_NR

- 27 Ride 17

- 26 Snr65_Reg

- 25 Snr65_NR

注意するのは混み入ってる赤字の部分と、GM規格のドラムパーカッションのセットとかぶる 54 Tambourine と 60 Hi Bongo の間の扱い位でしょうか。

SFZ形式のGM音源ファイル等と合体させて使った場合、一般的なVSTドラムとシンバル類の割り当てがかぶります。

雑感

全体の音は1970年という感じでヘヴィメタじゃなくハードロック時代の印象。(あくまで個人的感想です。)

タムの余韻は長く叩いた後に半音近くドゥ~ムとピッチが下がるのもあるので曲を選ぶかも。デフォ設定でイコライザーとか掛けない状態だと高いタムから C3 A2 G2 E2 のピッチがはっきり聞こえて邪魔になるかもしれないのでので要注意。

ハイハットはシャリシャリしていて個人的に好み。なんか気持ちイイ。ただ、生っぽいのが仇になり手抜きするとなんか変だな~という感じになります。SMDrums のハイハットはノートの長さが再生音長に反映されるので、既存のMIDIデータを再生するときには要注意です。

同じくフリーのサンプリング系ドラムで人気のある MT PowerDrumKit2 のハイハットがちょっとチャリチャリ?ザラザラしていて、口で言うと「シ」と「チ」くらいの違いがありますね。

フリーのサンプリング系ドラムの候補として『Shino Drums』という日本の有志の方が作成したものもあったのですが、個人的な趣味に合わずちょっと使えませんでした。

金物の高音が出ていなかったのです。イメージとしては昔のラジカセの周波数帯域が近いでしょうか。なけなしのお金で18Khzや20Khzまで録音できるカセットデッキを買っていた高音厨には物足りなかったのです。

(※ 私の耳は年齢不相応でおかしいらしく、いまだにモスキート音まで聴こえますw)

あとフリーで有名なのはインストール作業が必要な物が多いのでどうしようか考え中です。ポータブルが好きなので…

このサイト内の関連リンク

「SMDrums の REAPERの ReaSamplOmatic5000 用の 『 SMDrums (7100) FX.RPP 』をデフォルトで入れます」ってどういう意味ですか?

さっぱりわかりません。もっとわかりやすい言い方でお願いします。

あとJS: MIDI Map To Key v2 [ix/MIDI_KeyMap]はどこで入手できますか?

ご指摘ありがとうございます。確かに分かりにくいですね。

只今説明を書き足し中ですので一両日ほどお待ちくださいませ。

JS: MIDI Map To Key v2 [ix/MIDI_KeyMap]からdp_SMDrums_for_RS5K_change_mapping_to_GM.txtを選択しようとしても00-Default Mapping.txtしか検出されないです。

そもそもJS: MIDI Map To Key v2とJS: MIDI Map To Key v2 [ix/MIDI_KeyMap]は別物ですか?

SWSを導入してもJS: MIDI Map To Key v2 [ix/MIDI_KeyMap]が出てこないのですがどうすればいいですか?

2019-06-09の更新でも触れておりますように、当方で確認した限りでは「JS: MIDI_KeyMap (note mapping tool) 」か「JS: MIDI Map To Key v2 [ix/MIDI_KeyMap]」のどちらかがインストールされています。

ma1000さんがSWSを最近使い始めたのでしたら「JS: MIDI_KeyMap (note mapping tool) 」の方がインストールされているでしょう。

名前と見た目が異なりますが得られる動作は同じです。

SWS EXTENITONは無償なので文句を言うわけにもいきませんが、旧版のMIDI_KeyMapがあると新版が入らないというインストーラーの不思議な挙動で確認に酷く手間どりました。(苦笑)

過去数年のうちに何度か変更された可能性を考えると他にも「同等品で別名のツール」があるかもしれません。

今後も名称変更がある可能性がありますので、その際は臨機応変に MIDI Key Map という単語が含まれているものをFXの追加画面で検索して探してみるといいでしょうね。

ありがとうございます!

度々失礼いたします。

この前質問させてもらったものです

SWSを導入まではできました([MIDI Map To Key v2]って名前で入ってました)

がそのあとのマッピングファイルが検出されないです

どうやら他の人とファイルの構成が違うみたいで、{C:\Program Files\REAPER (x64)\InstallData\Data}になってるのですが、新規で{REAPER(x64)}直下に{Data}ファイルを作った方がいいですか?

ごめんなさい、質問してから気が付いたのですが、公開されてるtxtファイル、改行コード入ってないですね

改行コードつけてやり直してみます

改行コードつけてやってみましたがやはり検出されないですね

ma1000さんご覧くださりありがとうございます。

奮闘中でしたか、えーっと、プラグイン自体はどちらのバージョンでも参照するマップの置き場所は同じだったので、

キーマップ置換用のデータを置くフォルダの場所はいわゆる「決め打ち」だと思われます。

ですが、ポータブル版での解説だったので、インストールした場合とは環境が異なり置き場所が違ったようです。

インストールした場合のユーザーが作成したマップの保管場所はここでした。

C:\Users\(ログインユーザ名)\AppData\Roaming\REAPER\Data\ix_keymaps

↑ この\AppData\Roaming\~略~ は隠しフォルダなので、エクスプローラーのオプションで表示できるようにしないと見えませんね。

また、表示するソフトによっても見え方が変わるのもまた紛らわしいのですが、Users = ユーザー です。

ちなみに、

C:\Program Files\REAPER (x64)\InstallData\Data\ix_keymaps

だろうと思ってキーマップを置いたら反映されず。

いやぁ、まさかポータブルとインストールでディレクトリ構成が異なると思わずご迷惑をおかけしました。m(__)m

指摘されて初めて説明の不備に気が付くことも多々あり、感謝しております。

余談ですが、SM Drums はそのままだと鳴りの余韻が長いです。

ガムテープや布を貼ったりしてミュートしていない状態っぽいので、SampleOmatickの編集画面で鳴る時間を短くしたりして、曲に合わせるといいかもしれません。(というか短くした方がいい気がします。)

それ以外にも、シンバルとか贅沢に長いので、余韻で聞こえないようなちっちゃい部分は短めに切っちゃってもいいかも。(PCのリソース節約)

教えてくださったファイルに入れたところしっかりと認識されました!

ありがとうございます!

この記事はSM Drumsの使い方についてとても参考になりました。

お陰様でこの優れたドラム音源を使えるようになりました。

ありがとうございます!

先週、REAPERのフォーラムの投稿にリンクされたファイルの一式をダウンロードしました。

半年くらい前にダウンロードしようとした時は公式サイトやフォーラムの投稿に載せられたリンクはどちらも一部のファイルへのアクセスに問題があったことを憶えています。

現在は、SMD Snare_HyB Stereo (Samples).zipはTodさんが投稿への返信として(記事の2ページ目の)09-22-2018, 09:29 AMに載せたリンクからダウンロードする必要があります。(中のフォルダが増えています。)